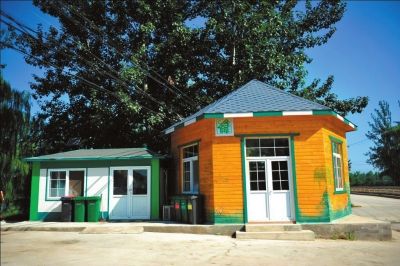

通体刷着绿色的房子,左手边为垃圾脱水的房子,右边是未来的垃圾回收。

“驴屎蛋”黄小山。黄小山供图

两年前,还是律师的黄小山致力于为解决中国的垃圾问题而设计了一套垃圾解决方案,绿房子是其中一个重要环节。绿房子一经面世,受到专家、媒体以及民间环保机构的热捧。

然而在6月12日,民间环保人士“驴屎蛋”在2014年“海航集团社会创新创投竞赛”演讲中,正式透露他的绿房子,在今年春节前就停掉了。这令人始料未及。“驴屎蛋”是黄小山的昵称。

绿房子为何停掉,黄小山如何面对,接下来他有怎样的计划继续他的“垃圾哲学问题”,本报记者对此进行了调查报道。

什么是绿房子

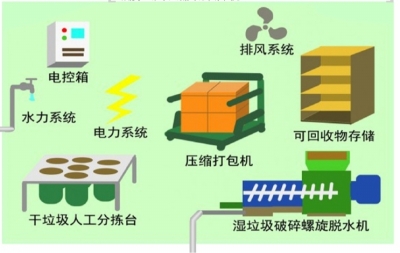

“绿房子”实质上就是延伸到居民社区的、具有统一标识的、统一形象并进行统一管理的连锁式的集干湿垃圾二次分拣、资源回收、厨余垃圾脱水减量等功能于一体的垃圾集约化中转平台。

绿房子关门

7月底的下午一点多,昌平的常兴庄菜市场开张了。慢慢地,摆摊和买菜的人多了起来。

而相邻的一个刷成绿色的木房子则无人问津。两年前,这里曾是律师“驴屎蛋”鼓捣“给垃圾脱水”的地方。如今,门已落锁,锁上已见灰尘和蜘蛛网。而房子内的布局仍是昔日模样,那台垃圾粉碎机还摆在操作间。隔壁的办公区墙壁上,驴屎蛋当时写的那块“垃圾问题实际上是一个哲学问题”牌匾也静静地挂在那里。

曾几何时,绿房子热闹非凡,络绎不绝的媒体记者和参观者来这里考察。黄小山住在常兴庄隔壁的帕纳溪谷别墅,因反对建设阿苏卫垃圾焚烧场而一战成名。见过他的人,对他的那身行头特有印象,头顶着一个莫西干的发型,身上配着五颜六色的衣服,爱用各种段子来阐释他的想法。

一位曾经在绿房子里工作过的大妈说,去年年底就关掉了,具体原因她也不知道,也好久没有见到驴屎蛋了。她当时的工作就是把收集上来的厨余垃圾进行二次分拣,然后送入垃圾脱水机里。

这得到了绿房子的主人黄小山的证实,“绿房子,在春节前就停掉了。”而记录垃圾处理脱水率的“绿房子日记”微博则停掉得更早,它最后更新时间停留在2013年1月18日。

绿房子停掉,是因为它的使命完成了,即通过对生活垃圾脱水率的数据分析,证明绿房子的二次分拣是有效的。在北苑地铁附近的咖啡馆里,黄小山如此解释。他说现在是互联网时代,他想“搭建一个垃圾互联网,去吸引年轻人参与垃圾分类”。他透露,网站和APP客户端都在开发中,预计再等一两个月就可以上线。可直到9月上旬左右,获悉他的垃圾网站和APP仍没有完成。

黄小山目前的这套说法,与他两年前对绿房子定位描述并不相符。那时的他,构想的绿房子可以实现垃圾的预处理,并在政府的支持下得到推广。

除此,与这套垃圾预处理相配套的,包括垃圾回收、社区动员以及与政府的垃圾处理体系对接等一套需要完成的方案,也在当时黄小山的设计之中,这让后来资助他的某环保资助组织的工作人员宋琦(化名)叹为观止,从经济效益、商业模式以及政府政策的对接上看,“这是一个美好的计划”。

不过,这些终究一一都未能在绿房子的基础上实现。一位跟黄小山走得近的朋友大奎,他解释绿房子不做的理由是,大批的业主不住在帕纳溪谷,所以绿房子需要的垃圾量不够了。大奎从绿房子初创时一直坚守至停掉。但另一方面,常兴庄500户居民的生活垃圾,却迟迟没有被绿房子考虑进来。

个中原因,在绿房子工作过一年多的马振旭说,当初黄小山也想将常兴庄的垃圾纳入到绿房子处理中来,而且还设计过一套垃圾换积分兑奖品的居民激励计划。对此,马振旭也非常感兴趣,觉得很有意思。但后来随着黄小山的兴趣转移,而不了了之。

未落地,已夭折

在绿房子开业时,黄小山对外声称如试点成功,会进一步扩大范围。当常兴庄试点渐有起色时,他也开始在其他社区开始筹划落地工作,但发现让绿房子落地并非易事。

2012年4月,自然之友与驴屎蛋成立的绿诗丹公司,以及宋琦所在的某环保资助组织三方签订为期一年的合作协议。合作资金则由该环保资助组织资助,意欲支持绿房子在北京其他社区的落地。此前,宋琦与黄小山曾打过交道。她发现黄小山的社区动员这块是其薄弱点,所以将在垃圾议题方面有经验的自然之友组织拉进来,而这也是SEE支持黄小山落地推广绿房子的前提。

然而,在落定社区时,他们采取的路径是直接与小区的物业部门协商。事后证明,这条路子并不奏效。

当时,宋琦动用人脉网络,帮黄小山在顺义找到了某高档小区。此前他们曾在海淀某小区里进行落地实验,可黄小山希望业主们可以将垃圾直接送到绿房子来,后因物业不同意撤掉垃圾桶而只好退出。

但不顺的事情接二连三。一个月后,自然之友时任总干事李波、垃圾项目组负责人张伯驹都因个人原因离开所在项目团队,这让出资支持做这件事情的宋琦倍感意外。情急之下,兼任自然之友总干事的梁晓燕只好找到另外一个专注在社区做动员的组织——北京灿雨石,说服他们替代自然之友与驴屎蛋搭档。

在7月开始的合作初期,几方积极地共同往前推动,然而在与该高档小区的物业经理谈了几次后,9月份物业经理突然离职了,紧接着又赶上业务委员会换届。这极大地影响了绿房子的落定。而且期间,为绿房子在小区选了三个地方,也未获得小区物业同意。

直到10月底,几方才达成一个初步的协议,在该小区围栏外的一块待征绿地上可先行尝试。于是,在那里吊装了一个绿房子的空壳,等过完年慢慢再安装些设备,此时已是2013年1月,项目期已快过了一半。

可年一过完,就没音讯了。连绿房子的玻璃都给人砸了。黄小山解释落地的难处,最大的阻碍则是来自老百姓。他的理解是,“跟居民说也没用,他同意有什么用。你看物业或业主委员会的态度,就知道居民的态度。我不能在一个社区里建一个绿房子,先去做动员,不可能的事情。”

但这观点,并非一时。早在常兴庄绿房子启动时,他解释为何自己带志愿者做垃圾预处理,其中重要原因,就是动员中国老百姓做垃圾分类很难,所以“在他们不能去做垃圾分类之前,我先来做”。宋琦认同他的观点,中国的垃圾分类很难推动,很大原因就是百姓动员工作难。

不过也有人不这么看。“本来这是一个很好的机会,去动员本地的垃圾生产者做原始分类。”垃圾议题实践者毛达评价,黄小山“没有走上居民原始分类,而是走上了二次分拣”。这在他看来,“二次分拣是无效的。”

事后来看,尽管这次来自合作方的各种变化,对绿房子落地会有影响,但“这不是问题”。因为问题,“最终还是出在黄小山这儿。”宋琦称。

宋评价,黄小山在管理项目上“缺少计划性”,而且他热衷社交,有时“团队成员也见不到他几面。”就在和万通新新家园的合作过程中,他还是时常跑出去跟别人谈别的项目,而在宋琦看来,当前问题还未解决,想得有点远了。

马振旭也深有感触。他认为黄小山是个在战略上思考过多的人,但在落实层面缺乏执行力。不过,他并不认为这是黄小山后来停止绿房子的理由,而是他有了更多的战略考虑,去整合资源,而非解决某一个小问题。

社区落地遭挫后,黄小山仍有机会打翻身仗。当时,海淀区政府正好在做垃圾分类试点,打算拿出一个覆盖好几个社区的垃圾楼来做,同样不用与社区居民打交道。正合黄小山心意,于是他揽了下来并去跟此前支持他的环保资助组织沟通,可否将原先支持做的绿房子落地项目改为垃圾楼的项目。宋琦所在的机构同意了,但结果还是没做成。原因不得而知。

几番下来,宋琦所在的资助团队却下定决心,要把绿房子的项目收回来。宋琦回应的理由是:“可一,可二,不可三。”她认为黄小山在项目上不够专心,眼大口小。

很快,原本要等到绿房子落地后才能大展拳脚的合作伙伴之一的灿雨石把项目款退还给资助方。但黄小山这边却不顺畅。截至发稿前,在该资助方项目官员的再三催促下,黄小山仍未递交当时的项目报告和财务报告。

野心未泯却悲观

绿房子停掉后,黄小山少有在公众场合露面,在微博上他的“垃圾”话题也日渐少了。

不过,当谈起近期要做的事情,黄小山仍是滔滔不绝。与两年前采访时见到的他,变化不大,仍能感觉他的“大大野心”。

他认为,绿房子先停下,等做好一个互联网垃圾教育平台,然后到时再推出一个升级版的绿房子,保证令别人眼睛一亮——“意想不到”。谈到这些计划时,黄小山掩饰不住脸上的得意表情,“我就是一个天才”。不过有关新计划更多的细节,他不愿意透露一点,只是告诉记者等着看就好了。

几位接受采访的人均评价,黄小山是一个很聪明、自信的人,也总能蹦出一些非常独特的想法和解决方案,但他身边总是缺乏一个“合伙人”或“团队”帮他去落实和执行。

这几年,尽管绿房子陆续有不同的志愿者加入,但基本上都是他一人单兵作战。

马振旭当时加入绿房子时,认为这是一件大好的事情。马评价他,“太自信,觉得一般人不如他”。而且对于团队成员的放权不够和建议也吸纳得不多,如对当时在常兴庄推动垃圾回收分类积分计划,马振旭觉得社区动员很有做的必要,但黄小山不以为然。等心气一上来打算做,可一转眼就不再提了。

后来马觉得在这里自己“干不了多大的事”,而且在绿房子落地前的半年期间,没有领取任何工资。即使后来SEE批了项目支持,但两月发一次的工资,总让他觉得“像是在求人似的”。于是在2013年3月份离开绿房子。

问及对垃圾问题解决是否有信心时,黄小山表示“很悲观”。

“垃圾问题是无解的”,这是他常挂在嘴边的一句话,“前提是(垃圾问题)无解的,我们不做,它们永远无解。任何一个社会问题的解决,一个领域的革命,一定要有一些革命的先烈做铺垫,我把自己列为烈士了,我是看不到成功的那一天。”

宋琦也是第一次听黄小山这样评价自己,她认为“不能抽象将垃圾为题理解为一个哲学问题,一个无解的问题。”同时,她也很担心黄小山,“千万不能把自己做到糟糕的状态”。

随后两个月,记者两次致电黄小山询问新计划的进展。电话中他表示,新的计划“总算熬出头了”,预计下个礼拜会出来,但具体未透露。

另外,其间他又有新的想法出现。这回是改造全市的垃圾环卫系统。他觉得,这些垃圾即使做了分类,也无法避免被混装进入政府的垃圾车里。于是利用商业的思路,联合一家大企业与政府环卫部门谈判,拿下全市垃圾从源头到后期处理的环卫系统的改造工作。

这段时间的黄小山,仍是一个人在路上。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!